湾区时讯(编辑/刘秀 通讯员/中材)近日,中山大学第十八届“赢在中大”创新创业大赛冠军争夺赛暨颁奖典礼在广州校区南校园怀士堂举行。校长高松院士出席活动。

本届大赛进一步回应国家战略需求,围绕“卡脖子”关键技术,立足粤港澳大湾区发展所需,着力培育具有前沿性、创新性和实用性的项目,共吸引来自59个院系及附属医院的200多支队伍报名参赛。大赛共产生金奖5项(含总冠军1名)、银奖10项、铜奖16项、优胜奖19项、优秀指导老师奖31名及优秀组织奖10个。

经过初赛、复赛(创新创业训练营)、决赛的激烈角逐,材料学院2支队伍脱颖而出,斩获2项铜奖。高平奇教授、孙擎擎副教授、韩灿助理教授、顾文明老师、刘政老师获评优秀指导老师。学院首次获得优秀组织奖。

中山大学校长高松院士(左一)为本届大赛优秀组织奖获奖单位颁奖

材料学院参赛队伍决赛合影

获奖项目介绍

学术创新赛道自然科学学术论文组

项目主题

未来高强度、高韧性金属--高熵合金表面纳米化及强化研究

(Strengthening a non-equiatomic quaternary high-entropy alloy via concurrent gradient structures of nanotwin and dislocation cell)

指导老师

孙擎擎副教授、顾文明、刘政

参赛队员

陈俊熹、胡林青

项目内容

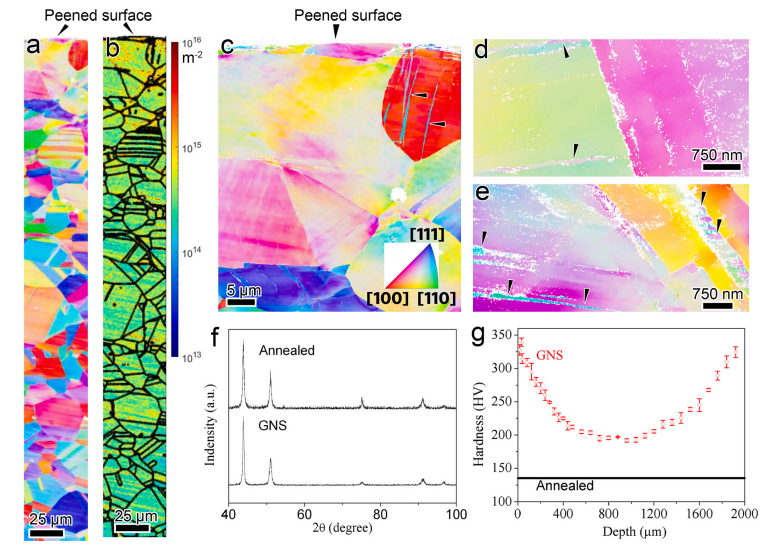

该研究针对FCC高熵合金室温强度不足的瓶颈,通过超声波喷丸技术在非等原子比Fe₄₀Ni₂₀Co₂₀Cr₂₀合金表面构建梯度纳米孪晶与位错胞复合结构,突破传统强化方法牺牲耐蚀性或延展性的局限。结果表明,合金屈服强度从204 MPa跃升至559 MPa,同时保持29%延展性及加工硬化能力,归因于梯度结构分层强化机制:表层(5 μm)以纳米孪晶/层错主导,中层(30-200 μm)为孪晶与位错胞协同,深层(400 μm)位错胞强化。拉伸后结构稳定无软化,为高熵合金强韧化提供了新策略,未来需深入梯度孪晶强化机理并拓展应用。

论文成果图

相关工作已发表在中科院工程技术专区期刊Materials Science and Engineering: A (IF=6.1),陈俊熹同学为第一作者, 胡林青同学为第五作者。

创业赛道高教主赛道创业组

项目主题

国材科技—太阳电池用高性能透明导电氧化物薄膜的靶材开发

指导老师

高平奇教授、韩灿助理教授

参赛队员

何文杰、陈茵芝、潘杰俊、杨赞禾、钟季珊(商学院)、聂嘉怡(国际金融学院)

项目内容

项目聚焦透明导电氧化物薄膜靶材的“卡脖子”难题,针对铟资源危机和外国技术垄断,通过材料计算与全流程工艺创新,开发出无铟/低铟靶材体系:自研铟基靶材微观均匀度提升50%,利用率从40%提至70%,薄膜性能达国际先进水平;非铟基靶材实现最低衬底温度下的最高迁移率,打破国外壁垒。项目获5项发明专利、12篇核心论文,技术已在捷佳伟创产线验证,覆盖光伏、显示、节能玻璃三大百亿市场。

参赛回顾

备赛期间,导师组全程“一对一”打磨技术逻辑与答辩细节,团队成员持续奋战,反复模拟路演场景,从数据验证到商业模型均精益求精。

学院组织赛前辅导

近年来,材料学院以“大学生创新创业训练项目”为载体,围绕各学段学生需求开展“材创杯”系列创新创业实践活动,依托学院科研平台与校企联合资源,积极探索“前端培育、中端实践、后端孵化、跟踪辅导”全链条科创育人模式。